تحذير وإخلاء المسؤولية: المحتوى الذي أنت على وشك قراءته يحتوي على تجارب مصورة وحساسة. ننصح القارئ بالتقدير وحرية الإختيار. اقرأ إشعارنا التحريري الكامل هنا.

جميع الصور تعود حقوقها للكاتب.

هل فشلت السياسات العامة في السودان؟

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، باتت السياسات العامة تحمّل بثقل متزايد من التوقعات. حيث أصبح الكثيرون يعلّقون آمالهم وطموحاتهم على قدرة السياسات العامة في حل التحديات الأكثر إلحاحاً في المجتمع. يتم تقديم السياسات العامة كأداة قادرة على معالجة كل شيء: من التفاوت الاجتماعي، إلى إصلاح التعليم، وصولًا إلى حل النزاعات، كما لو أنها أصبحت أداة سحرية قادرة على معالجة جميع المشاكل.

ومع هذا، ما زال الفشل يتكرر.

فرضيتنا الأساسية هنا هي أنه، حتى لو كان من المبكر إعلان فشل السياسات العامة في معالجة القضايا الإستراتيجية الكبرى في عصرنا، إلا أنها أظهرت نجاحاً محدوداً في التعامل مع صراعات الحياة اليومية التي يواجهها المواطنون.

لا يزال الحصول على الرعاية الصحية، التعليم الجيد، سبل العيش المستقرة، والأمان الأساسي بعيد المنال عن ملايين الناس. وإذا استمر هذا النمط من الأداء الضعيف — حيث يُحتفى بالسياسات في وسائل الإعلام لكنها تنهار عند التطبيق — فإن الدول نفسها قد تواجه خطر تآكل شرعيتها وأساساتها. أنا أطرح هنا أن فشل السياسات العامة في السودان يمكن إرجاعه إلى عامل أو أكثر من ثلاثة عوامل رئيسية: المؤسسات الحكومية، المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، طريقة تدريس السياسات العامة.

أما العاملان الأولان، فقد تناولهما العديد من الباحثين في دراساتهم. على سبيل المثال، ناقش الدكتور عطاء البطحاني — وهو سياسي ومستشار سياسات سوداني — معضلة الانتقال السياسي في السودان في عام 2023. وأشار إلى ما يسميه "أزمة الحوكمة" المتجذّرة في هياكل السلطة، وعجز النخب عن قيادة الحكم، وغياب التسوية التاريخية — وجميعها عوامل تؤثر مباشرة في تنفيذ السياسات.

المشاركة المجتمعية خلال ثورة ديسمبر - يوم توقيع اتفاقية الفترة الانتقالية - 17 أغسطس 2019

ما الذي يحدث ولماذا؟

تعاني مؤسسات الحكومة السودانية من هشاشة مزمنة. فالوزارات والهيئات العامة تعاني من نقص حاد في التمويل والكوادر، وتفتقر إلى الكفاءة الفنية اللازمة لتحويل السياسات إلى أفعال ملموسة. وحتى حين تُعتمد السياسات، فإنها غالباً ما تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة أو أنظمة متابعة وتقييم، فضلاً عن غياب الميزانيات المخصصة للتنفيذ.

ومما يزيد الطين بلة أن السياسات غالباً ما تتعقّد بسبب تسييس مؤسسات الدولة، لا سيما بعد عقود طويلة من حكم الأنظمة الديكتاتورية، حيث تم استخدام هذه المؤسسات كأدوات لترسيخ النفوذ السياسي بدلاً من خدمة المواطنين. كما أن تفشي الفساد وسوء الإدارة يؤدي إلى تآكل النظام من الداخل، حيث تُنهب أجزاء كبيرة من الموارد قبل أن تصل إلى المستفيدين الفعليين.

الدولة نفسها ما تزال ضعيفة من الناحية المؤسسية، فيما تتركز السلطة الفعلية في أيدي المؤسسة العسكرية، مما يخلق هيكل حكم مشوهاً. وتزيد حالة عدم الاستقرار السياسي من تعقيد هذه الأوضاع، إذ تعرقل عمليات التخطيط والتنفيذ معاً أو كلٌ على حدة. إحدى المشكلات الجوهرية الأخرى داخل الحكومة هي غياب البيانات الموثوقة وأنظمة المتابعة والتقييم، مما يترك صناع القرار بلا أدوات حقيقية للتخطيط أو تقييم الاحتياجات أو قياس النتائج. وفي الوقت نفسه، يشكّل ضعف الكفاءة بين موظفي الدولة عقبة إضافية أمام التنفيذ، إذ يفتقر الكثير من الموظفين الحكوميين إلى التدريب والموارد والصلاحيات اللازمة. وفي الوقت نفسه، يفرض الاعتماد الكبير على تمويل المانحين أو المجتمع المحلي أولوياتٍ خارجيةً ودورات مشاريع قصيرة الأجل تعيق تنمية البلاد.

وفي المقابل، هناك إقصاء واضح للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية. إذ ظلت السياسات العامة في السودان تُصاغ من الأعلى إلى الأسفل، حيث يُتخذ القرار في دوائر النخبة مع تجاهل شبه كامل لأصوات الشعب. وغالباً ما تُهمّش منظمات المجتمع المدني، خصوصاً إذا اعتُبرت ذات طابع سياسي مُهدِّد. وحتى حين يُسمح بالمشاركة، فإنها تكون غالباً شكلية أو مدفوعة بمتطلبات المانحين الخارجيين. هذا الانفصال يؤدي إلى سياسات قد تبدو جيدة نظرياً لكنها غير فعالة على أرض الواقع، أو تواجه مقاومة مجتمعية واسعة.

معهد الدوحة للدراسات العليا، باعتباره من أبرز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في تدريس برامج السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العدد الأكبر من الخريجين السودانيين في هذا المجال.

المنهج التعليمي: كيف نُعلّم صانعي السياسات الفشل

ما أود التعمق فيه في هذا المقال هو عامل غالباً ما يُغفل الحديث عنه، رغم تأثيره العميق والمستمر في فشل السياسات العامة في السودان، وهو ببساطة: طريقة تدريس السياسات العامة، أو ما يمكن تسميته بـ"الجانب التربوي والمنهجي". هذا البُعد التربوي — أي كيف وأين ولماذا يتم تصور السياسات وتدريسها — لا يؤثر فقط في ما يتعلمه صانعو السياسات في المستقبل، بل يحدد أيضاً كيف يفكرون، وما نوع الأسئلة التي يطرحونها ويُعطونها الأولوية، وكيف يتفاعلون مع المؤسسات والمجتمع.

ورغم الازدياد الملحوظ في عدد البرامج والجامعات والمراكز البحثية ومراكز التفكير (Think Tanks) التي تمنح درجات أكاديمية أو شهادات تدريبية في مجال السياسات العامة، داخل السودان وخارجه، سواء بطرق تعليم رسمية أو غير رسمية، ورغم تزايد أعداد الخريجين، لا تزال نتائج السياسات محل تساؤل. وهذا يعكس وجود خلل أعمق في صلب العملية التعليمية ذاتها، ويمكن تصنيف هذه المشكلات إلى أربعة محاور رئيسية: المؤسسة التعليمية نفسها، والمعلمين أو الأساتذة، والمناهج الدراسية، والبيئة التعليمية.

فيما يخص المعلمين، نادراً ما تكون العملية التعليمية محايدة؛ إذ ينقل المعلمون إلى قاعات الدرس ميولهم السياسية والأيديولوجية. وفي السودان، خاصة خلال سنوات حكم نظام الإنقاذ، كانت حرية البحث الأكاديمي مقيدة بشدة، ما أدى إلى تخريج أجيال دراستهم محكومة بالسرديات الرسمية للدولة، مع تضييق المساحات أمام التفكير النقدي أو الطروحات البديلة.

علاوة على ذلك، كثير من البرامج الأكاديمية التي تُدرّس السياسات العامة في السودان تكون غالباً معزولة تماماً عن الواقع العملي للحكم والإدارة. فنادراً ما يحصل الطلاب على فرص حقيقية للتدريب العملي أو العمل الميداني أو مشاريع البحث التطبيقي، كما أن العلاقة بين الجامعات والمراكز البحثية وبين المؤسسات الحكومية المسؤولة عن السياسات العامة شبه معدومة. الأساتذة أنفسهم في أغلب الأحيان بعيدون عن دوائر صنع القرار، والمناهج الدراسية غالبًا ما تتشكل وفق المعايير الأكاديمية التقليدية، لا وفق متطلبات الواقع الفعلي. هذا الانفصال الحاد بين النظرية والممارسة يفرز خريجين يمتلكون معرفة واسعة بالنظريات والأطر المفاهيمية، لكنهم غير مهيئين للتعقيدات السياسية والمؤسسية التي سيواجهونها على أرض الواقع.

أما حين تُدرّس السياسات العامة خارج السودان، فإن المشكلات تأخذ طابعاً مختلفاً. هنا تلعب الجهات المانحة دوراً معقداً؛ إذ يتم تمويل العديد من برامج السياسات العامة أو دعمها من قبل مؤسسات دولية، وغالباً ما تنعكس أولويات هذه الجهات في تصميم المناهج. يستند الكثير مما يُدرّس للطلاب السودانيين في الخارج على نماذج صُممت لبيئات سياسية ومؤسسية مختلفة تماماً، حيث يُعطى تركيز كبير لمفاهيم مثل "الحوكمة الرشيدة"، و"إدارة المالية العامة"، و"الشفافية"، في حين تُغيّب قضايا ذات طابع سياسي حساس مثل إصلاح الأراضي، عدم المساواة، أو السياسات الأمنية.

هذا التوجه الخارجي يخلق بيئة تعليمية تُعلي من شأن التكيّف مع الواقع القائم، بدلاً من التشكيك فيه أو تغييره. على سبيل المثال، تشير الباحثة سحر الأسعد، من جامعة كامبريدج، إلى أن الاعتماد على الأطر الغربية في التمويل والتدريس أدى إلى صراعات وتوترات عند تنفيذ السياسات التعليمية في أوقات الأزمات بالسودان.

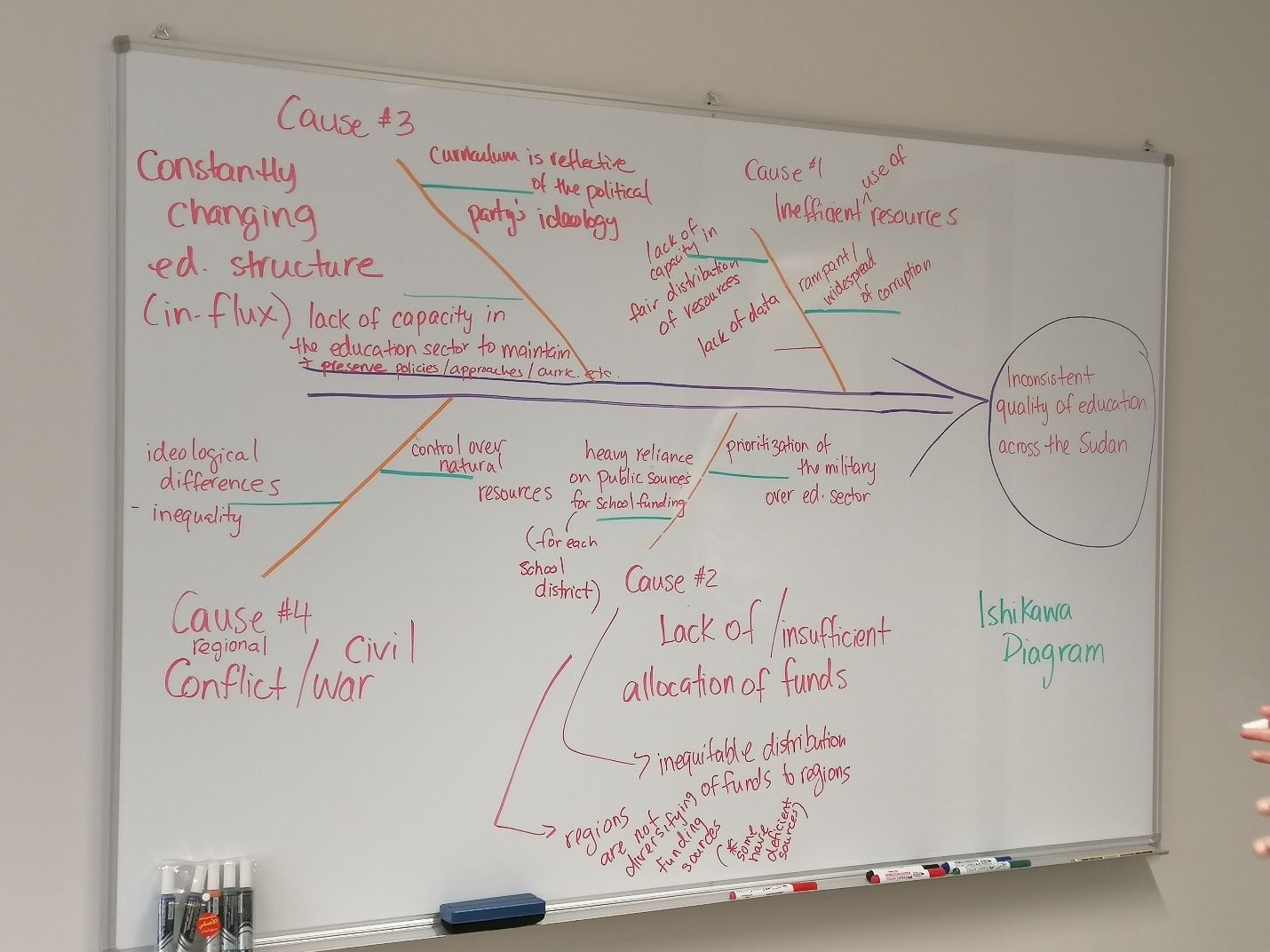

خطط إيشيكاوا كأحد الأدوات المستخدمة خلال ورشة عمل السياسة العامة، 2020

كذلك، عندما يتم تعليم الطلاب باستخدام أمثلة من دول أخرى في العالم العربي أو من أمريكا، فإنهم يواجهون صعوبة في فهم كيفية تطبيق هذه الأفكار في بلد تفتقر وزاراته إلى أبسط القدرات، حيث تُصنع السياسات بناءً على الأفراد وليس المؤسسات، وحيث سيادة القانون هشة وضعيفة.

انفصال عن الواقع المحلي

إن هذا الانفصال عن الواقع المحلي ليس مجرد مسألة سياق، بل هو أيضاً مسألة تتعلق بهرمية المعرفة. فأنظمة المعرفة الغربية تهيمن، بينما يتم تهميش أو إقصاء التاريخ المحلي والممارسات المحلية وأشكال الحكم التقليدية، ويُنظر إليها باعتبارها غير رسمية أو قديمة أو غير ذات صلة. ونتيجة لذلك، يعود الطلاب إلى أوطانهم وهم مزودون بمفاهيم يصعب ترجمتها إلى ممارسات عملية في ظل نظام مجزأ ومليء بالقيود.

وأخيراً، والأهم من ذلك، غالباً ما يتم تقديم السياسات العامة باعتبارها "علماً قياسياً" مجرداً، بدلاً من التعامل معها كأداة تقنية مرتبطة بجذورها السياسية والاجتماعية. حيث يتم تعليم الطلاب استخدام الأدوات مثل الإحصاءات، وتحليل التكلفة والفائدة، ومؤشرات الرصد، من دون أن يُمنحوا فهماً حقيقياً لعلاقات القوة، والثقافة المؤسسية، والديناميكيات المجتمعية.

ومن دون فهم كيفية تفاعل القوى السياسية والمصالح الاقتصادية والأيديولوجيات، يبقى الطلاب محصورين في رؤية سطحية لصناعة السياسات. فقد يكون لديهم القدرة على إعداد وثيقة سياسات أو إجراء تحليل لأصحاب المصلحة، لكنهم يفتقرون إلى الأدوات اللازمة لفهم لماذا يتم تبني بعض السياسات بينما تُحبط أخرى، ولماذا تتعثر الإصلاحات، أو لماذا تبقى المؤسسات مقاومة للتغيير. لهذا السبب، يجب إعادة النظر في طريقة فهم وتدريس السياسات العامة، حيث ينبغي لمحلل السياسات أن يبقى متواضعاً ومدركاً أن الأدوات التقنية وحدها غير كافية من دون فهم السياسة والاقتصاد والمجتمع والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم الأساسية.

تشير هذه القضايا مجتمعة إلى أزمة أعمق في كيفية فهمنا وتدريسها. إذ لا يمكن فصل فشل السياسات العامة في السودان عن الطرق التي يتم تدريسها بها. فالتربية والتعليم أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لتشكيل الكفاءات الفردية، بل أيضاً لبناء الأسس المؤسسية الأوسع التي تستند إليها قرارات السياسات، خصوصاً في ظل ضرورة السياسة. ومن دون هذا الفهم، سنستمر في إنتاج أفراد مهرة محاصرين داخل أنظمة غير قابلة للعمل، يجيدون "اللغة العالمية" لكنهم عاجزون عن إحداث تغييرات ملموسة داخل مجتمعاتهم.

مسار مستقبلي: نحو سياسة عامة فعّالة

في الختام، الوضع ليس ميؤوساً منه، لكنه يتطلب تحولاً جذرياً في طريقة التفكير بتعليم السياسات العامة في السودان وللسودانيين. بدلاً من الاعتماد على النماذج الغربية، يمكننا أن نؤسس تعليم السياسات العامة على الواقع السوداني المعيش، مع دمج السياق التاريخي، والاقتصاد السياسي، والمشاركة الاجتماعية. كما يجب أن يشمل تصميم المناهج الممارسين، والمجتمعات المحلية، والسياسيين الذين يمكنهم تقديم خبراتهم وتجاربهم، بدلاً من الاعتماد على النظريات المجردة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يركز تعليم السياسات العامة على التواضع والتفكير النقدي. حيث يجب أن نُعلِّم الطلاب أن يطرحوا سؤالاً بالغ الأهمية إلى جانب سؤال: "من يستفيد من هذه السياسة ومن يتم استبعاده؟" وهو: "ما هي الأنظمة غير الرسمية التي ستدعم أو تعيق إصلاح السياسات؟". هذا التحول لن يُحسن فقط قدرتنا على تصميم سياسات أفضل، بل سيمكننا أيضاً من تنفيذها بوعي وبقدرة أكبر على توقع المخاطر والمعوقات.

لقراءة كتاب "تعليم لجيل جديد: ماذا خسر السودان من لا مركزية الإنقاذ؟" بقلم المؤلف، إنقر هنا.