مقدمة

عانت البشرية على مرّ العصور من ويلات الحروب وصور النزاعات المسلحة، وما يرافقها من دمار لا تقتصر آثاره على الإنسان وممتلكاته الشخصية أو ممتلكات الدولة ومرافقها الحيوية، بل تمتد لتشمل التراث الإنساني والثقافي والحضاري، وهو جزء لا يتجزأ من ذاكرة الأمة وتاريخها. إن المساس بهذا التراث يُعدّ تهديداً مباشراً للهوية والوعي والذاكرة الجمعية.

الحرب في السودان، منذ أبريل 2023، لم تُدمّر الأرواح والبنية التحتية فحسب، بل وجّهت ضربة عميقة إلى عصب الثقافة والتعليم والمكتبات. ففي ظلّ الموت والدمار والفرار إلى دول الجوار، وانتشار أمراض سوء التغذية والكوليرا، وفي خضمّ المعاناة والعنف ضد النساء، والاغتصاب الفردي والجماعي، وانتهاك حقوق الإنسان، كانت هناك أبنية تتهاوى في مدن وأرياف السودان، ورفوف صامتة تسقط دون صراخ، كُتب تتمزق، مكتبات تُنهب، وأحلام معرفية تتلاشى.

فحرب 15 أبريل لم تُدمّر الأرواح والبنية التحتية فقط، بل وجّهت أيضاً ضربة قاسية إلى قلب الثقافة والتعليم والمكتبات.

هذا المقال يستقصي الأثر العميق للنزاع المسلح على المكتبات العامة والجامعية في السودان، ويعتمد على نماذج حيّة من الخرطوم، سنار، مدني، نيالا، والفاشر. كما يتناول تجربة العراق في تدمير التراث ومحاولات استعادته، ويستعرض السياقات القانونية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة.

خلفية: ظهور التعليم والمكتبات في السودان

عرف السودان التعليم النظامي منذ عهد التركية السابقة (1821–1885)، وازدهر خلال فترة الاستعمار البريطاني-المصري، حيث أُنشئت أولى المدارس النظامية، ثم تبعها تأسيس كلية غوردون التذكارية عام 1902، التي أصبحت لاحقاً جامعة الخرطوم. ومع الاستقلال عام 1956، توسّع قطاع التعليم العالي، وترافق معه ظهور مكتبات جامعية غنية، إلى جانب مكتبات عامة ومراكز ثقافية في المدن الكبرى.

وقبل الحرب، بلغ عدد الجامعات في السودان بحسب إحصائيات حكومية 39 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، ويُقدَّر عدد الطلاب المسجّلين في الجامعات بـ700 ألف طالب، وعدد المحاضرين الجامعيين بنحو 14 ألف، من بينهم 8 ألف يحملون درجة الدكتوراه. أما المكتبات، فقد تأسست أول مكتبة في عام 1902 إبّان الاستعمار البريطاني باسم "سودان بوكشوب"، وازدهرت سوق الكتب بعد الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي. لكن أعداد المكتبات في البلاد شهدت انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة، شأنها شأن العديد من الدول العربية.

ظهرت المكتبات الجامعية في السودان في بدايات القرن العشرين مع نشأة مؤسسات التعليم العالي، وذلك لدعم البرامج الدراسية وخدمة أهداف هذه المؤسسات. وتُعد مكتبة المعهد العلمي بأم درمان، التي أُنشئت عام 1912، أول مكتبة جامعية من الناحية التاريخية، إذ اشتملت على أمهات الكتب في العلوم العربية والإسلامية التي تُدرّس في المعهد. وكان لهدايا بعض المواطنين دور مهم في تنمية الرصيد الوثائقي للمكتبة. تطورت المكتبة بالتوازي مع تطور المعهد العلمي، الذي تحوّل في عام 1965 إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وبلغ عدد المجلدات بالمكتبة آنذاك نحو تسعة آلاف مجلد. ومع تطور الكلية إلى جامعة، توسّعت المكتبة وأنشئت لها مكتبات فرعية في كليات الآداب، والشريعة والقانون، والدعوة والإعلام.

أما المكتبة الجامعية الثانية، فهي مكتبة جامعة الخرطوم، التي تُعد أضخم مكتبة جامعية في السودان، وقد أُنشئت عام 1945. تم تجميع مكتبات المدارس العليا التي ضمّت حوالي 300 ألف مجلد، إلى جانب بقايا مكتبة كلية غوردون. كما أهدى د. جلاس نيوبولد مكتبته الخاصة، التي تحتوي على 2,000 مجلد، إلى مكتبة الجامعة.

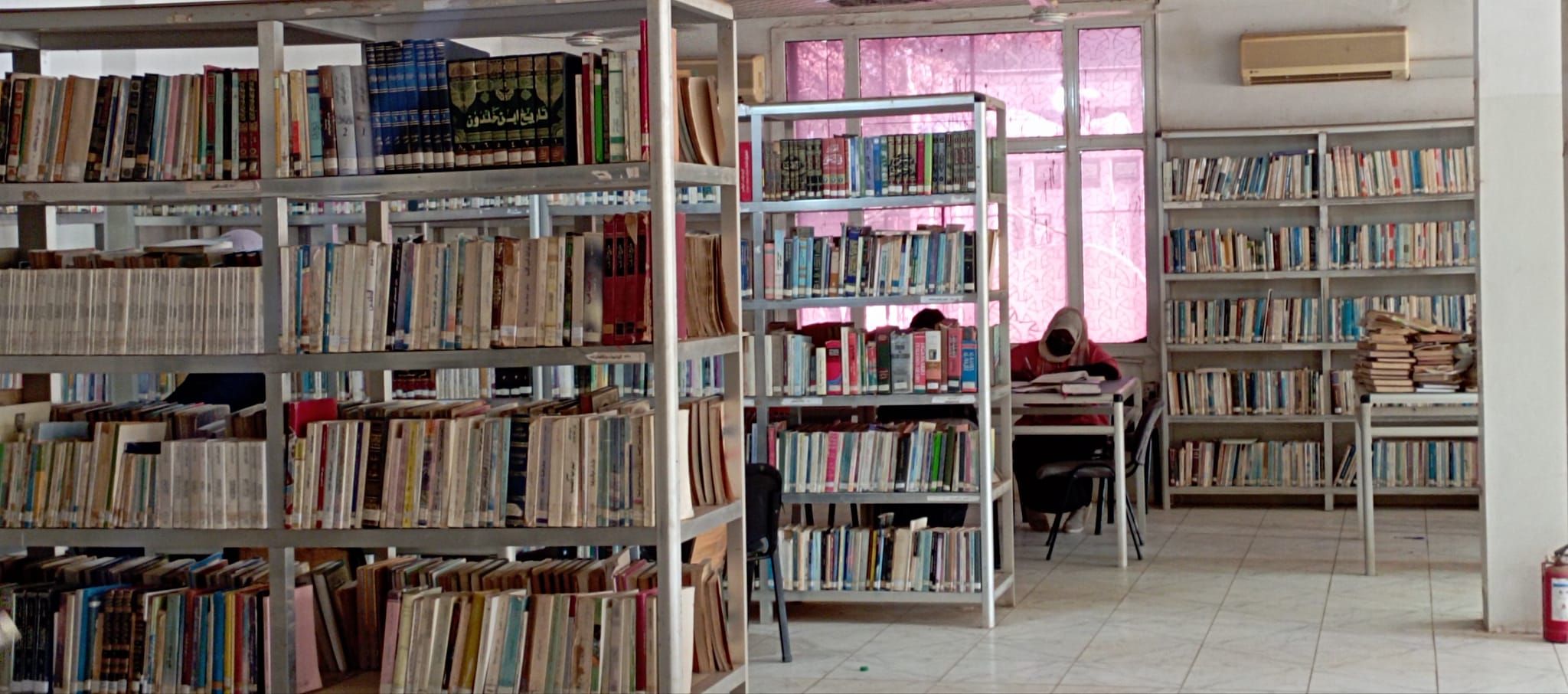

وفي عام 1960، كلّفت منظمة اليونسكو الخبير سيول بزيارة السودان لوضع تخطيط قومي للمكتبات والمعلومات، حيث أرسى بعض الأسس المكتبية. ثم أرسلت اليونسكو الخبير باركر، الذي جاء إلى السودان عام 1971 لإعداد خطة نموذجية خاصة بالسودان. طيلة هذه الفترات وحتى اندلاع الحرب، لم تكن المكتبات مجرّد أماكن لحفظ الكتب، بل شكّلت فضاءً للوعي والتبادل والنقاش، خاصةً في فترات الصعود الديمقراطي والانفتاح الثقافي. وامتدت شبكاتها لتخدم الجامعات الإقليمية والمجتمعات المحلية، وكانت ملاذاً للطلاب والباحثين والقراء العاديين. حتى جاءت الحرب الأخيرة، فحطّمت ما بُني في عقود.

المكتبات العامة والجامعية: ذاكرة تتهاوى تحت النار

مكتبات جامعية

1- مكتبة مركز محمد عمر بشير / جامعة أم درمان الأهلية

نحن طلاب الأهلية، كنا نفاخر بأن بين أيدينا هذا الصرح المعرفي النادر، الذي لا تُقاس قيمته بعدد رفوفه، بل بعمقه، وأثره، وما تركه فينا من أسئلة. في قلب جامعة أم درمان الأهلية، وبين ممرّاتها العتيقة، كان هناك ما يضيء وسط الخراب العام. كان هناك مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية. لم يكن مجرد مبنى، بل كان ذاكرة حيّة، نخجل أمامها ونتشرّف بوجودها.

كنا، حين تُلغى المحاضرات، نهرول إليه بفرحٍ خفي، نبحث عن أنفسنا في دفاتر التاريخ، نقلب صفحات "الطبقات"، وننقّب في دراسات سبنسر تريمنجهام، ونغوص في ما كتبه محمد عمر بشير عن السودان، وعن تنوّعه وتعدد لغاته وثقافاته. كل وثيقة كانت تقودنا إلى أخرى، وكل هامش يفتح لنا بابًا لفهم هذا البلد الذي نحبه رغم كل شيء.

لم تكن الرفوف وحدها ما جذبنا، بل تلك القاعة، قاعة النقاش والمناظرات، حيث لا مكان للكسل الفكري، ولا مكان للصمت. تبادلنا فيها الرأي، واختلفنا، وارتفع صوتنا بالأسئلة الكبرى عن الهوية، والدولة، والعدالة.

كاتب المقالة في ندوة الديمقراطية بمركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية - جامعة أمدرمان الاهلية. المصدر: الجيلي أحمد

ثم جاءت 15 أبريل، حرب لا تفرّق بين وثيقة وورقة مهملة. فُتح المركز عنوة، وسُرقت أحلامنا من الرفوف. كتبٌ نادرة، ووثائق لا تُقدّر بثمن، اختفت كأن لم تكن. وها نحن نكتب عنه كما يُكتب عن المفقودين، بحزن، بحسرة، وبحنين لا يُداوى.

تحولت كتب ومخطوطات تاريخية نادرة إلى رماد نتيجة اندلاع حريق في مكتبة مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية. المصدر: الجيلي أحمد

2- مكتبة كلية التربية – جامعة سنار / سنجة

تقع مكتبة كلية التربية بجامعة سنار غرب ميدان المولد، وشمال وزارة التربية والتعليم. وقد تعرّضت لأعمال نهب وسرقة عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة في 29 يونيو 2024. لم يكتفِ المعتدون بسرقة أساسات المكتبة وأجهزتها، بل رموا الكتب على الأرض بلا اكتراث، تاركين وراءهم مشهداً مفجعاً لمركز معرفي مُهمل، وأرضاً كانت من قبل تحتضن عقول الطلاب الباحثين.

مكتبات عامة

1- مكتبة نيالا الثقافية

كانت المكتبة الثقافية في نيالا واحدة من أبرز المبادرات الثقافية التي ظهرت قبيل اندلاع الحرب، إذ تأسست عام 2022 بدعم من مركز "نيرفانا"، وكانت تقع داخل مبنى وزارة الإعلام، غرب ساحة الحسيني، في المنطقة الواقعة بين مستشفى نيالا التعليمي من الجهة الغربية، والقيادة العامة للجيش من الجهة الشمالية.

مكتبة نيرفانا الثقافية بنيالا. المصدر: صفحة المكتبة على الفيس بوك

منذ الأيام الأولى للحرب، تعرّضت المكتبة لقصف مباشر أدى إلى تدميرها بالكامل واحتراق محتوياتها. كانت المكتبة تمثّل مساحة للقراءة الحرة وتنظيم المنتديات الأدبية والثقافية، كما أتاحت خدمة استعارة الكتب للقراء، وكانت تُعدّ رئة ثقافية لشباب المدينة وطلابها. لقد جاء تدميرها بمثابة ضربة موجعة لذاكرة المدينة الثقافية الهشّة.

2- مكتبة ود مدني العامة

تقع هذه المكتبة بالقرب من السوق الكبير في ود مدني، وقد تعرّضت لأعمال نهب وسرقة خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة. ورغم أنها لم تُقصف بشكل مباشر، فإن ما جرى كان كفيلاً بتعطيل نشاطها الثقافي بشكل كامل. كانت المكتبة، قبل الحرب، تقوم بدورٍ محوري في دعم الطلبة، وتوفير الكتب، وتنظيم الندوات والبرامج الثقافية.

مكتبة ود مدني العامة. المصدر: صفحة المكتبة على الفيس بوك

العراق: مقارنة حول فقدان واستعادة التراث المعرفي

منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى عام 2003، كان التراث سمة من سمات السياسة الوطنية. ركّزت الدولة على تاريخ ما قبل العهد العثماني، وموّلت قطاعي التراث والفنون، واعتبرتهما رمزين لهوية الأمة. لكن مسيرة نشوء الدولة العراقية، من الانتداب إلى النظام الجمهوري، فالدكتاتورية، ثم الديمقراطية الهشّة، أدّت إلى تسييس التراث الوطني، وجعلته أحياناً ساحةً للصراع بين الهويات المتنافسة.

في ظلّ عدم الاستقرار بعد حرب الخليج عام 1991، تعرّضت متاحف ومكتبات في جنوب العراق لأعمال نهب، كما غمرت آلاف القطع الأثرية الأسواق الدولية. ونُقلت محفوظات دار الكتب والوثائق الوطنية، والمكتبة اليهودية، إلى الولايات المتحدة. ومع صعود تنظيم داعش، بلغ محو التراث الثقافي أقصى تجلّياته، حيث قامت الجماعة بتدمير مئات المواقع الأثرية، والمكتبات، والأماكن الدينية، في مسعى لطمس الهويات المحلية، وفرض هوية سياسية وثقافية تناسب مشروعها المتطرّف.

السياق الدولي: الاتفاقيات والمعاهدات لحماية التراث الثقافي

مع تزايد الحروب وانتشارها، وما تحمله من محاولات طمس للمعالم الأثرية والثقافية، نشط العالم في وضع آليات قانونية لحماية الممتلكات الحضارية. وكان من أبرزها:

- اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاع المسلح (1954)، مع البروتوكولين الملحقين بها (1954 و1999)، والتي تدعو إلى احترام الممتلكات الثقافية وصونها، والامتناع عن مهاجمتها أو استخدامها لأغراض عسكرية، وحظر الانتقام منها.

- اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل المستخدمة لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

أنواع الحماية التي توفّرها الاتفاقيات الدولية:

- الحماية العامة: تلزم الأطراف بالامتناع عن أي عمل عدائي يستهدف الممتلكات الثقافية.

- الحماية الخاصة: تشمل عدداً محدداً من الممتلكات التي تُوضَع تحت حماية خاصة من قِبل اليونسكو.

- الحماية المعززة: تُمنح للممتلكات ذات الأهمية الثقافية الكبرى، بشرط تسجيلها رسمياً.

العراق كمثال على تطبيق الاتفاقيات

رغم فداحة الخسائر، بدأ العراق استعادة ذاكرته. ففي ديسمبر 1994، أصدر بياناً دولياً يدعو إلى تطبيق بنود اتفاقيتي لاهاي واليونسكو، واسترداد التراث المنهوب. كما سعى إلى توثيق الأضرار وتفعيل المفاوضات الثنائية مع الدول التي استولت على المقتنيات الثقافية.

وأصدر قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، الذي تضمّن فقرات تلزم السلطة الأثرية بحماية التراث، كما عمل على بناء شراكات مع منظمات دولية لاسترداد المسروقات، ورقمنة آلاف الوثائق. وفي إطار جهوده لاستعادة تراثه وآثاره المنهوبة، أطلق العراق "دبلوماسية الاسترداد"، التي تقوم على تنسيق جهود المؤسسات العراقية ذات الصلة من أجل استرجاع ما فُقِد من ذاكرته الحضارية. وحتى منتصف اغسطس 2021 ،اعلن العراق انه تسلم اكثر من 17 الف قطعة اثرية.

نماذج لمقاومة الحرب: مكتبات لا تستسلم

في مقابل مشاهد الخراب والنسيان، تبرز مبادرات ثقافية وفكرية شجاعة قاومت الحرب بالإرادة والمعرفة. امتلكت الإيمان بالقراءة كفعل مقاومة، والقراءة كملاذ إنساني في زمن الانهيار.

مكتبة منعش الثقافية / الفاشر

في مدينة تحاصرها العمليات العسكرية، ووسط أصوات المدافع وانقطاع الخدمات، نشأت مكتبة منعش الثقافية كفسحة أمل أطلقها شباب حيّ السلام في مدينة الفاشر. لم تكن مجرد مكان للكتب، بل كانت مساحة مجانية مفتوحة للمجتمع، وُلدت من رحم الحرب، وتغذّت على طموحات قرّاء يحلمون بواقع مختلف. تأسست مكتبة منعش في مدينة الفاشر خلال فترة الحرب كمبادرة مجانية لخدمة المجتمع، ووجّهت أنشطتها لتلبية احتياجات سكان الحيّ والمدينة، واعتمدت في تشغيلها على جهود تطوعية من شباب المنطقة.

مكتبة منعش الثقافية. المصدر: الجيلي أحمد

ركّزت المكتبة على توفير مساحة للقراءة وتقديم الكتب، إلى جانب إقامة أنشطة مجتمعية وتنظيم ورش عمل، وندوات، وبرامج تدريبية، ومقابلات، وكرنفالات ثقافية. حيث استهدفت هذه الفعاليات فئات مختلفة من السكان، خاصة الشباب، وكانت تُقام داخل مبنى المكتبة الواقع جنوب شرق مدرسة جسر الجنان القرآنية.

وبعد اشتداد المعارك وسيطرة قوات الدعم السريع على الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة في يونيو 2024، حيث تقع المكتبة، توقفت المكتبة فعلياً عن العمل الميداني. لكن روحها انتقلت إلى الفضاء الرقمي، حيث استأنفت أنشطتها عبر الإنترنت، وأطلقت بودكاست ثقافي يستمر في رسالته التنويرية، ليثبت أن المعرفة لا تُقهَر حتى في أكثر الظروف قسوة.

تجارب في المنفى

في ظل اللجوء، هناك من يختاره منصةً للفعل، ومن المخيم مساحةً للقراءة، ومن الألم طريقاً نحو التغيير. لم يكن اللجوء، لدى كثير من السودانيين، مجرد واقع قسري، بل أصبح مكاناً للمقاومة الثقافية وصناعة التغيير. هنا نرصد نماذج حيّة لمبادرات فكرية وثقافية واصلت عملها ونشاطها خارج الوطن، لكنها لم تبتعد عنه، بل جعلت من المعرفة وسيلتها لمداواة الجرح الكبير.

1. برنامج "القراءة من أجل التغيير" – مشروع الفكر الديمقراطي / أوغندا

يُعد برنامج "القراءة من أجل التغيير" أحد المبادرات الأساسية لـ"مشروع الفكر الديمقراطي"، وقد لعب دوراً كبيراً منذ تأسيسه عام 2013 في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال القراءة. حيث يركّز البرنامج على توزيع سلسلة من الكتب النوعية التي تناقش قضايا السلام، والديمقراطية، والتنمية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، ويهدف إلى بناء مجتمعات واعية ومنفتحة.

ومع اندلاع الحرب في السودان، انتقل البرنامج إلى أوغندا، حيث يقيم آلاف اللاجئين السودانيين، وبدأ بتنفيذ أنشطته في المخيمات، والمدن، و"الهوستلات"، والمدارس، والمراكز المجتمعية. ومنذ 4 سبتمبر 2024، تم طباعة أكثر من 1800 نسخة من الكتب، ووزّعت فعلياً 925 نسخة على مجموعات القراءة التي تمثّل نواة فكرية جديدة لمواجهة الأزمة الحالية بأساليب سلمية، تقوم على الفهم، والتحليل، والبحث الجماعي.

أحد معارض مشروع الفكر الديموقراطي التي تحتوي على برنامج القراءة من أجل التغيير. المصدر: موقع مشروع الفكر الديمقراطي

2. تحالف المعرفة – كمبالا / أوغندا

تحالف المعرفة هو إطار ثقافي اجتماعي تأسّس في أغسطس 2024 بمدينة كمبالا، بمبادرة من مجموعة من السودانيين العاملين في مجالات النشر، والبحث، والعمل الثقافي. يضم التحالف 13 جهة متنوعة من دور نشر، ومراكز بحثية، ومبادرات معرفية، وكتّاب، وبائعي كتب، جميعهم اجتمعوا على هدف إحياء ثقافة المعرفة في المنفى.

ينظّم التحالف فعالية شهرية مفتوحة، تتضمّن منتدى فكرياً حول قضايا السودان والمنطقة، بالإضافة إلى ركن لتبادل الكتب وبيعها بأسعار رمزية، مما يُتيح تداول المعرفة بأقل التكاليف الممكنة، ويمنح اللاجئين فرصة للبقاء على صلة بالحوار الفكري رغم قساوة اللجوء.

معرض مفروش/ كمبالا الذي تقيمه تحالف المعرفة. المصدر: الجيلي أحمد

خاتمة

في ظل هذا الخراب العظيم، تبدو المكتبات وكأنها خسائر صامتة. لا أحد يكتب عنها في نشرات الأخبار، ولا تُعدّ في قوائم الشهداء. لكنها، مع ذلك، تموت بصوتٍ عالٍ في داخلنا، لأنها كانت بيت الوعي، وملجأ التفكير، ومتنفّسًا في زمن الخوف.

لكننا لا نكتب كي نرثي فقط، بل لنقاوم. فكما سقطت الرفوف، نهضت مبادرات المعرفة في قلب الحرب في الفاشر، وعلى أطراف اللجوء. وكما احترقت كتبٌ في مكتبات السودان، وُزّعت كتبٌ في كمبالا. ربما دُمّرت المكتبات، لكن الذاكرة لم تُهزم بعد. ما دمنا نقرأ، ونكتب، ونحلم، فسيبقى هناك مكانٌ للمعرفة، وسيبقى لنا وطن.