لطالما كانت العين البشرية الوسيلة الأساسية لفهم العالم، الأداة الأولى التي ربطت الإنسان بالواقع، والإطار الذي من خلاله بدأت رحلتنا مع الإدراك والمعنى. هذه العلاقة المباشرة بين البصر والذاكرة كوّنت أساس ما يُعرف بـ”الذاكرة البصرية”، التي تطورت لاحقاً من مجرد انطباعات حسية إلى أرشيف بصري متكامل، تنامى مع التقدم الحضاري والتقني. ومع بروز التحول الرقمي، لم تعد الذاكرة البصرية حكرًا على العين البشرية، بل دخلت الخوارزميات كعنصر وسيط ومنظم، يختار ويصنّف ويخزن. هذه الورقة تستعرض التحول من الذاكرة الطبيعية إلى الذاكرة الرقمية، متتبعة أثر التكنولوجيا على مفاهيم الحفظ، الأرشفة، والتمثيل البصري.

بواسطة ليوناردو دا فينشي (1955)، Das Lebensbild eines Genies، دار نشر إميل فولمر، فيسبادن/برلين. توثيق لمعرض دافنشي في ميلانو عام 1938. مقتبس في: هانز-فيرنر هونتسيكر، Im Auge des Lesers، زيورخ، 2006. ملكية عامة. المصدر: ويكيميديا كومنز.

الذاكرة البصرية: من التجربة الحسية إلى التمثيل الرمزي

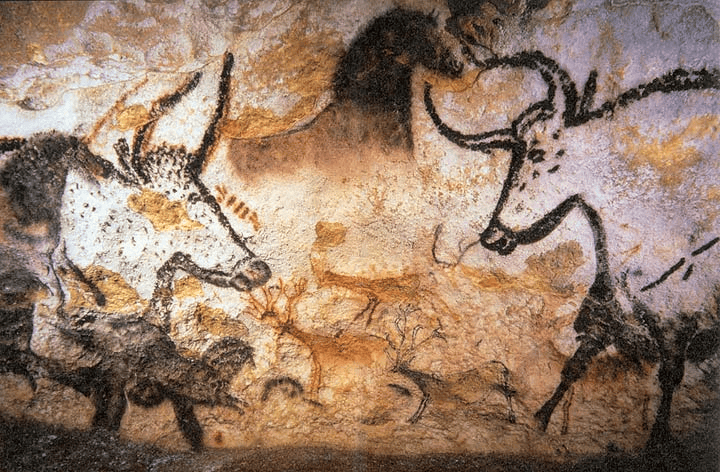

في البدء، كانت الرسومات البدائية على جدران كهوف لاسكو وشوفيه ليست فقط أعمالاً فنية، بل محاولات أولى لإنشاء أرشيف بصري جماعي. هذه الرسومات جسّدت الرغبة الفطرية لدى الإنسان في توثيق تجربته الحسية ضمن بيئته، لتبقى تلك الصور شاهدة على لحظات عاشها الفرد والجماعة. وظّف الإنسان تلك الرسوم لتخليد الطقوس، الصيد، والمعتقدات، ومن خلالها بدأت الذاكرة البصرية تأخذ شكلاً مادياً. إنها ليست مجرد ذكريات شخصية، بل وسيلة جماعية لصناعة المعنى.

من EU – عمل شخصي، ملكية عامة. المصدر: ويكيميديا كومنز.

بمرور العصور، تطور هذا التوثيق البصري وتنوّع، بدءاً من الجداريات الدينية في العصور الوسطى التي كانت في الكنائس والأديرة بمثابة الذاكرة الجماعية للناس الذين لا يقرأون ولا يكتبون. كان الرسم يُستخدم ليحكي قصص الكتب المقدسة، ليؤطر صورة الجنة والجحيم، وليغرس القيم والسلوكيات. في هذه المرحلة، كانت الذاكرة البصرية خاضعة للمؤسسات الدينية، تؤدي دوراً تعليمياً روحياً وتشكّل الخيال الجمعي وفق ما تريده السلطة اللاهوتية.

ثم، في عصر النهضة، تغيرت المعادلة. مع تطور أدوات الرسم وتقنيات المنظور، ومع صعود النظرة الإنسانية (Humanism)، بدأت الذاكرة البصرية تتحرر من الإطار الديني الخالص. حيث ظهرت اللوحات الشخصية (Portraits) كأدوات توثيق للفرد، لا للرمز فقط. أصبحت الصورة تمثل الشخص، هويته، طبقته، حتى أحلامه. في هذا السياق، بدأ الإنسان يصوغ ذاكرته البصرية الخاصة – يخلّد نفسه كموضوع للتأمل، لا كرمز للعقيدة فقط.

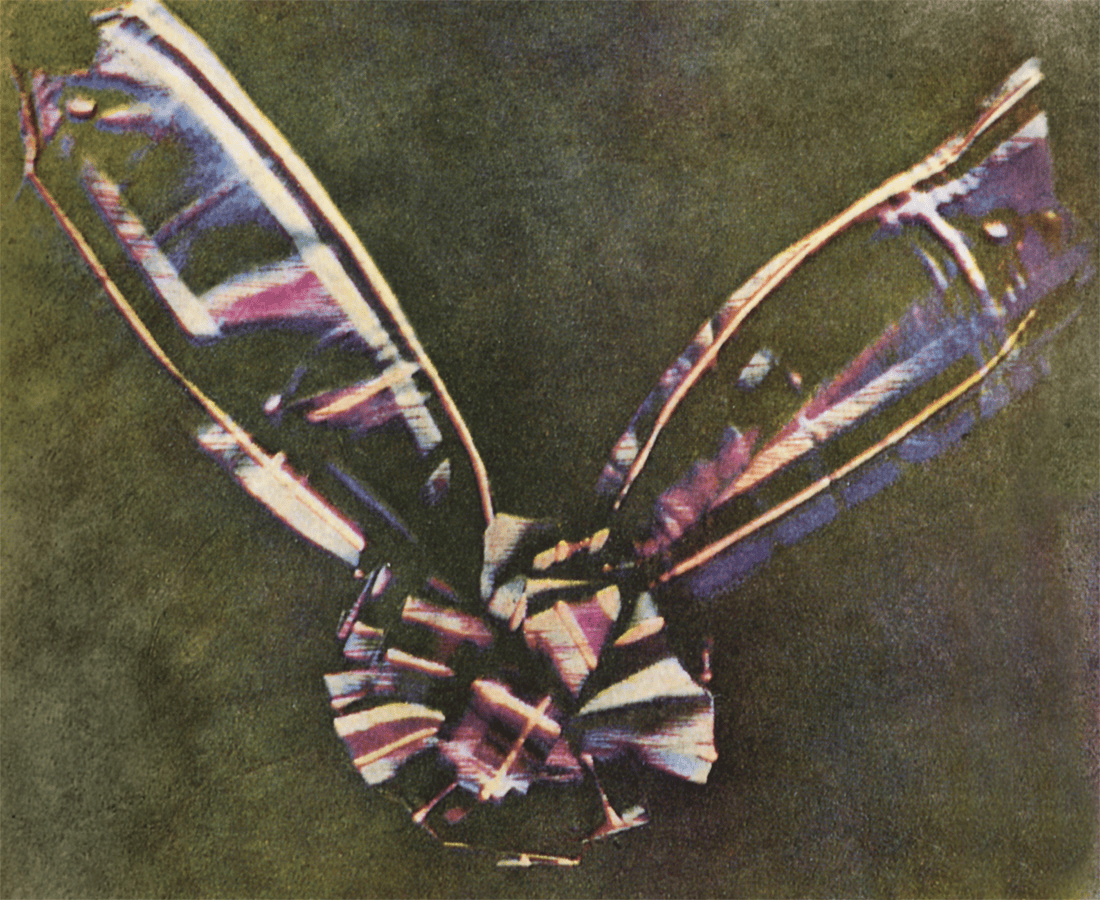

و مرة اخرى مع الثورة الصناعية، انقلبت الموازين. ظهر التصوير الفوتوغرافي كأداة ثورية – آلة تحفظ اللحظة، بدقة وموضوعية ظاهريّة. هذا التحول لم يكن تقنياً فقط، بل فلسفياً أيضاً: فالصورة لم تعد بحاجة إلى رسّام، بل أصبحت تنتج بالضغط على زر.

أول صورة فوتوغرافية ملوّنة في التاريخ، عام 1861. بواسطة جيمس كليرك ماكسويل – مأخوذة من كتاب The Illustrated History of Colour Photography لجاك هـ. كوت، 1993. رقم الكتاب المعياري الدولي (ISBN): 0-86343-380-4. ملكية عامة. المصدر: ويكيميديا كومنز.

هنا تحوّلت الذاكرة البصرية من إنتاج فردي إلى أرشفة جماعية سريعة. أصبحت صور المصانع، العمال، الشوارع، والأحداث السياسية مادة خام للوعي الجماعي، ومصدراً لصناعة سرديات بديلة بعيداً عن الرواية الرسمية. في كل هذه التحولات، نلاحظ شيئًا مشتركًا: أن الذاكرة البصرية تتغيّر بتغيّر من يتحكم بأدوات إنتاجها. في العصور الوسطى، كانت الكنيسة. في عصر النهضة، كان النخبة. وفي الثورة الصناعية، ظهرت الطبقات العاملة، الصحافة، والدولة الحديثة كلاعبين جدد.

من المادة إلى البيانات: التكنولوجيا وتحولات الأرشفة

يُعتبر العصر الرقمي نقطة تحول محورية في تاريخ الذاكرة البصرية. لقد أصبحت الأجهزة الذكية أدوات أرشفة يومية، تحفظ اللحظات عبر صور وفيديوهات بكبسة زر. ليس هذا فحسب، بل دخلت الخوارزميات لتقوم بفرز، تصنيف، وحتى اقتراح ما يجب حفظه أو مشاركته.

مع توسّع المنصات مثل إنستغرام وفيس بوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي ، انتقلت الذاكرة البصرية من كونها حكراً على التجربة الذاتية، إلى أن أصبحت ذاكرة مشتركة رقمية، تتداخل فيها السياقات الفردية والجماعية. غير أن هذا التطور لم يخلُ من التحديات. فالذاكرة الرقمية، رغم دقتها وسهولة الوصول إليها، تعاني من تساؤلات أخلاقية وسياسية تتعلق بملكية المحتوى، الانحياز الثقافي للخوارزميات، والتحكم في ما يُعرض وما يُنسى.

الأرشيف البصري: بين السلطة والتمثيل

تُطرح الأرشفة البصرية اليوم كساحة للصراع بين الهيمنة المعرفية ومحاولات المقاومة الثقافية. فالأرشيف ليس عملية محايدة؛ كل ما يتم حفظه أو تجاهله يحمل خلفية أيديولوجية. ما يُعرض في المتاحف والمؤسسات الكبرى، غالباً ما يعكس سرديات القوى المهيمنة ويُهمّش التجارب المحلية والمجتمعات المهمشة.

في المقابل، ظهرت مشاريع مقاومة تسعى إلى استعادة السرديات المنسية من خلال الأرشفة المجتمعية أو إنشاء متاحف رقمية بديلة. هذه المبادرات، خصوصاً في مناطق الشتات أو النزاع، تسهم في حفظ الذاكرة الجماعية خارج الإطار المؤسساتي. تمثّل هذه الأرشيفات المقاومة أداة لإعادة كتابة التاريخ بصيغة تشاركية، تُعيد الاعتبار للقصص التي أُقصيت من المشهد الرسمي. التكنولوجيا هنا، رغم استخدامها من قبل المؤسسات المهيمنة، تتحول في يد المجتمعات المهمشة إلى وسيلة لإعادة امتلاك ذاكرتها.

في مثال على الإمكانيات المتاحة عبر المنصات العالمية، أطلقت جوجل في عام 2022 تجربة تفاعلية رقمية لاستكشاف أهرامات مروي، آخر عواصم المملكة الكوشية، وذلك ضمن برنامج جوجل للفنون والثقافة بالتعاون مع اليونيسكو وما يميز هذا المشروع ليس فقط استخدامه لتقنية التجوّل الافتراضي والصور البانورامية عالية الدقة، بل دمجه لأبعاد سردية وشعرية من خلال قصيدة للشاعرة السودانية-الأمريكية “إيمي محمود”، ومعلومات تاريخية عن ملوك وملكات الحضارة الكوشية.

تُعد هذه التجربة نموذجاً لما يمكن أن تتيحه المؤسسية الرقمية من إمكانيات للوصول، لا سيما في ظل شح التوثيق البصري عالي الجودة للمواقع التاريخية السودانية على الإنترنت. لكنها، في الوقت نفسه، تطرح إشكالات حول مَن يمتلك السرد؟ ومن يحق له تمثيل الذاكرة؟ فبينما تتيح هذه المنصة وصولاً عالمياً للأهرامات، إلا أنها لا تزال خارج أيدي المجتمعات المحلية التي تشكل الامتداد الطبيعي لتلك الذاكرة. وهو ما يفتح الباب لنقاش نقدي حول الاستعمار الرقمي وإعادة إنتاج الذاكرة في سياقات فوق-محلية.

بالرغم من الإمكانات الهائلة للأرشفة الرقمية، إلا أن ثمة هشاشة جوهرية تهدد بقاء هذه البيانات. فالملفات قد تتلف بفعل الأعطال، التحديثات التقنية، أو حتى فقدان الصيغ البرمجية المعتمدة. ما يجعل الحاجة إلى بنية تحتية رقمية مؤمّنة أمراً بالغ الأهمية. إلى جانب ذلك، تبرز أسئلة قانونية وأخلاقية تتعلق بالملكية الرقمية: من يملك الصورة؟ من له الحق في أرشفتها؟ هل يتم الاعتراف بمن ساهموا في إنتاج هذه الذاكرة البصرية؟ وكيف نُوفّر آليات عادلة لحفظ الحقوق؟

في هذا السياق، تُقدّم تكنولوجيا البلوكتشين حلولاً محتملة عبر آليات التتبع والملكية التعاقدية. يبقى أيضاً سؤال الحق في التوثيق حاضراً بقوة: هل يملك الأفراد والمجتمعات الحرية الكاملة لتوثيق ذاكرتهم؟ ما هي حدود الرقابة والمنع؟ كيف نحمي الأصوات التي تحاول الحفاظ على سردياتها من أن تُقصى أو تُسكت؟

في سياق بحثي حول دور التكنولوجيا في عمليات التوثيق البصري وحفظ الذاكرة الثقافية، اجريت حواراً مع محمد دفع الله، هو فنان بصري سوداني متعدد التخصصات، يعمل في تقاطعات الفن الرقمي التعبيري التجريدي والنشاط الثقافي. تتناول أعماله موضوعات سياسية واجتماعية من خلال رموز وتجريدات بصرية تستلهم الواقع السوداني و التجارب الشخصية وتُقدَّم كمنصات بصرية للوعي والمقاومة.

يُعرف دفع الله باستخدامه المبتكر لتقنيات مثل البلوكشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) كأدوات للتوثيق والأرشفة، وليس فقط كوسائل للبيع أو العرض، مما يمنح أعماله ابعاداً مختلفة في آنٍ واحد. وقد شارك في فعاليات NFT.NYC بمدينة نيويورك، أحد أبرز التجمعات العالمية التي تحتفي بفن وتقنيات البلوكشين، حيث عرض أعماله التي تسلط الضوء على التجربة السودانية في سياق عالمي.

محمد دفع الله في مؤتمر NFT.NYC 2024. المصدر: ......

تجربة شخصية مع التكنولوجيا في التوثيق والأرشفة

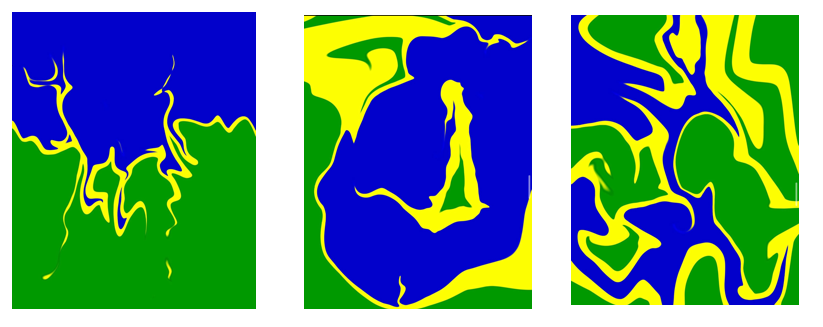

تحدث دفع الله خلال المقابلة تجربته في استخدام تقنية الـNFT والبلوكشين كوسائل بديلة للتوثيق البصري، موضحاً كيف قام بتوثيق أحداث انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان من خلال أعمال فنية تم نشرها كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) على الشبكة اللامركزية تحديداً منصة Open Sea . تضمنت هذه الأعمال ( Sudanese NFT ) شعارات وشخصيات ورموزاً تعبّر عن شعارات المناهضة للانقلاب وتعزيز روح ثورة ديسمبر و أهدافها مثل: “الردة مستحيلة”، و”الحرية، والسلام، والعدالة”، وسلطت الضوء على الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، بالإضافة إلى إبرازها لصمود الشارع السوداني في وجه القمع.

©️ جميع الحقوق محفوظة للفنان محمد دفع اللّه

وفي تجربة أخرى، استخدم دفع الله ذات التقنية لأغراض حماية الملكية الفكرية؛ إذ قام بحفظ فكرة مشروع فني يعمل عليه، عبر تحويلها إلى عمل رقمي موثق على شبكة البلوكشين، في خطوة اتخذت من هذه التقنية وسيلة قانونية وفنية لحفظ الحقوق، بدلاً من استخدامها فقط كمنصة للبيع والشراء كما هو شائع.

و حول مدى الاعتمادية على تقنيات البلوكشين والـNFT، يرى محمد دفع الله أن هذه الوسائط الرقمية تتمتع بدرجة عالية من الأمان نسبياً، خصوصاً لما توفره من لا مركزية. إذ لا توجد جهة مركزية تتحكم بالشبكة أو الخوادم، بل يُعتبر كل من يشارك في الشبكة شريكاً في إدارتها وحمايتها، مما يقلل من فرص التلاعب أو الإقصاء. وأشار إلى أن الخطر الأكبر في الشبكات المركزية يكمن في قدرة طرف ما على التحكم بـ51٪ من الخوادم، ما يمنحه سلطة التحكم في الشبكة والتاثير عليها، وقد تصل الى منع الوصول الى الشبكة/الخادم او اضافة بيانات جديدة، بينما تفتقر تقنيات الكريبتو (crypto) إلى هذا الخلل بحكم بنيتها اللامركزية.

على الرغم مما تقدمه التكنولوجيا من حلول مبتكرة، يؤكد دفع الله أن الاعتماد الكامل على المنصات الرقمية وحدها لا يكفي، مشدداً على ضرورة التوازن بين الأرشيفات التقليدية والرقمية. ويستشهد بتجربة مع جامعته السابقة، جامعة أم درمان الأهلية، التي كانت تضم واحدة من أكبر مكتبات البحوث الطلابية في السودان، التي كانت تحتوي على آلاف الدراسات وقد دُمّرت هذه المكتبة بالكامل خلال الحرب التي اندلعت في السودان عام 2023، ما أدى إلى فقدان ثروة معرفية وثقافية ضخمة. ويرى دفع الله أن وجود أرشيف رقمي موازٍ كان من الممكن أن يُسهم في تقليص الخسائر، أو حتى حفظ جزء من هذا المحتوى للأجيال القادمة. مع التأكيد على أهمية التكامل بين النمطين، في سبيل بناء منظومات توثيقية متماسكة تحفظ الذاكرة الفردية والجماعية على السواء.

إعادة تشكيل الذاكرة: الواقع المعزز وتوسيع الإدراك البصري

تُقدّم تقنيات مثل الواقع المعزز (AR) بُعداً جديداً للذاكرة البصرية، حيث تُدمج العناصر الرقمية في العالم الحقيقي، مما يخلق تجربة تفاعلية وغامرة. في السياق الفني، تُمكّن هذه التكنولوجيا الزوّار من التفاعل مع الأعمال الفنية بطريقة شخصية وفريدة، مما يضيف طبقات جديدة من المعنى.

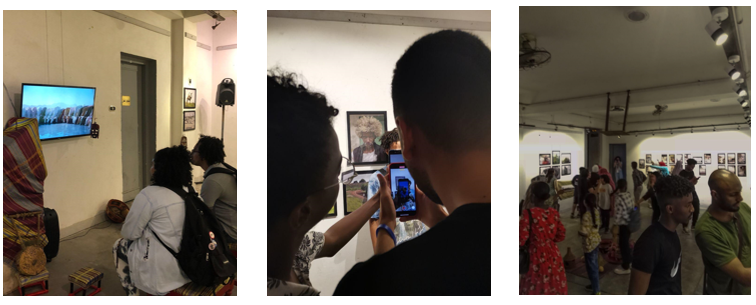

من واقع تجربتي الشخصية، أجد أن التكنولوجيا، حين تُستخدم بتصميم واعٍ، تتحوّل إلى أداة شعرية تتجاوز مجرد التوثيق، لتصبح أداة لإعادة بناء السرديات بصرياً وشعورياً. وهذا ما حاولت تجسيده من خلال معرضي الأول “+249”، الذي أُقيم في يونيو 2022 في مركز الجيزويت الثقافي بمدينة الإسكندرية، حيث سعيت إلى توثيق ملامح الحياة اليومية في مدن سودانية متعددة — مثل الخرطوم، القضارف، بورتسودان ومدني — من خلال عدسة أربعة مصورين سودانيين: عبدالعزيز، مجاهد أبو القاسم، عمار عبدالله، ومحمد بابكر، الذين شاركوني أرشيفاتهم الشخصية.

معرض هادي بخيت الأول (249+) الذي اقيم في الاسكندرية

لكن التوثيق هنا لم يكن مجرد عرض أرشيف بصري، بل تم إدخال تقنية الواقع المعزز (AR) لتعميق تجربة المشاهدة، عبر تراكب طبقات رقمية تضيف بُعداً زمنياً وسردياً للصورة. اعتمدت في التصميم على إعادة بناء الحكاية خلف الصورة، وإضفاء إشارات موسيقية مرتبطة بالسياق الاجتماعي والثقافي، بالتعاون مع المنتج الموسيقي زاهر “Taz Waves” وعرض فيلم "ديل نحنا و دا السودان" للمخرج محمد كٌردفاني، ليصبح العمل الفني تجربة سمعية وبصرية متكاملة تُقترح كمساحة تأملية.

جانب أخر للمعرض.

تُظهر ردود فعل زوّار المعرض — خاصة من غير السودانيين — قدرة هذه التقنية على نقل الإحساس العميق للتجربة السودانية، وتحفيز الارتباط الوجداني مع لحظات وثقافات قد تكون بعيدة جغرافياً، لكنها حاضرة بشدة عبر الوسيط الرقمي. من اللافت أيضاً أن دمج الواقع المعزز لم يكن مجرد “تجريب تقني”، بل تمّ توظيفه ضمن تصور مفاهيمي يربط بين الأرشيف الشخصي والذاكرة الجمعية، ويضع المُتلقي في حالة “مشاركة نشطة” مع المحتوى. هذا التداخل بين الحقيقي والافتراضي يعيد تشكيل تصورنا عن “الحفظ” و”التمثيل”، ويُوسع نطاق الأرشيف من مجرد تخزين إلى إعادة تفسير وتوليد معانٍ مستمرة.

ختاماً ، الذاكرة البصرية ليست مجرد سجل لما نراه، بل هي فعل ثقافي وتكنولوجي ومعرفي يتجدد باستمرار. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حفظ الذكريات، تبرز الحاجة إلى التفكير النقدي حول أدوات الأرشفة، ومن يتحكم بها، وكيفية ضمان تعددية السرديات وتمثيل الجميع. التحدي الأساسي لا يكمن في التقنية، بل في السياسات التي تُنظّم هذه التقنية، وفي قدرتنا على استخدامها كأداة للعدالة، لا للهيمنة.

إن التوثيق البصري في السودان لا يمكن فصله عن سياقاته السياسية والاجتماعية، كما أن استخدام التكنولوجيا فيه لا يجب أن يُقرأ كمجرد فعل تقني، بل كخيار سياسي وجمالي في آنٍ واحد. من التجارب الفردية إلى المشاريع العالمية، ومن المنصات المفتوحة إلى الشبكات اللامركزية، تتضح الحاجة إلى هندسة أرشيفية جديدة — هجينة — تدمج بين المادي والرقمي، المحلي والعالمي، الحاضر والماضي.

فما بين الواقع المعزز والبلوكشين وغيرها من التقنيات ، تتكون شبكة من المحاولات المتناثرة التي تشي بولادة وعي أرشيفي جديد، يرى في الصورة والمعلومة أكثر من مجرد توثيق، بل فعل مقاومة ضد المحو، واستعادة للمكان والذاكرة، والحق في سرد الحكاية وبين العين والخوارزمية، تبقى الذاكرة في طور التشكّل، بانتظار من يرويها، ويوثقها، ويعيد كتابتها باستمرار.