تحذير من المحتوى وإخلاء مسؤولية: المحتوى التالي يتناول تجارب حساسة . ما يرد من آراء يعبرعن وجهة نظر الكاتب، ولا يعكس بالضرورة مواقف منصة أندريا. ندعوكم لقراءته بما ترونه مناسبًا. يمكنكم الاطلاع على إشعارنا التحريري الكامل هنا.

ملخص تنفيذي

من الخرطوم إلى نيروبي وكمبالا وأسمرا، تخوض النساء معارك مشتركة ضد العنف السياسي وضعف الحماية القانونية. ورغم قسوة السياقات، ابتكرن أشكال مقاومة عابرة للحدود، تؤكد أن النضال النسوي مشروع جماعي لصناعة السلام والعدالة.

مقدمــــة

في شرق أفريقيا، تتقاطع قضايا المرأة مع السياسة، النزاعات، وبناء الدولة، لتكشف عن واقع معقد يختبر حقوق النساء يومياً. من السودان إلى كينيا وأوغندا وإريتريا، لم تكن النسوية مجرد خطاب نخبة أو استيراد أجنبي، بل تجربة حية برزت في الشوارع، المخيمات، ومساحات الشتات، حيث صاغت النساء أشكالاً متنوعة من المقاومة.

هذا المقال يقدم قراءة سودانية للحركة النسوية في المنطقة، متتبعاً تقاطعات الجندر مع العرق والطبقة والانتماء السياسي، ويحلل كيف تحوّلت هذه التقاطعات إلى محركات للنضال النسوي. بالتركيز على أربع محاور رئيسية: أشكال التعبئة، العلاقة مع الدولة والقانون، أثر النزاعات، والدبلوماسية النسوية في الشتات، لنكشف القواسم المشتركة والدروس التي يمكن استخلاصها من تجارب شرق أفريقيا.

نسوية الاستعمار ومابعد الاستعمار

السودان: بدايات مبكرة وتحديات مستمرة

بدأ الحراك النسوي في السودان باكراً، حيث إرتبط بالنضال ضد الاستعمار، واستمر في مراحل لاحقة مع الحكومات الوطنية والانقلابات العسكرية المتعددة. ومنذ مطلع القرن العشرين، ناضلت النساء السودانيات ببسالة من أجل حقوقهن.

إرتبطت الحركة النسوية في السودان بمشروع التحديث والتعليم. حيث شاركن الرائدات نفيسة احمد ابراهيم، عزيزة مكي، حاجة كاشف، فاطمة أحمد إبراهيم في تأسيس الإتحاد النسائي السوداني في 1952 ، وكان من أبرز التنظيمات النسوية في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد لعب الإتحاد النسائي دوراً بارزاً في قضايا التعليم والعمل ومناهضة القوانين المقيدة للنساء، لكن هذا المسار واجه انتكاسات مع الأنظمة العسكرية، خاصة بعد قوانين سبتمبر 1983، ثم قوانين النظام العام في عهد الإنقاذ (1989–2019).

صورة تُظهر مشاركة النساء السودانيات في مسيرات الاحتفال بالاستقلال عام 1956، مرتديات الزي السوداني التقليدي، مما يعكس دورهن الفاعل في النضال الوطني. المصدر: مجلة المجلة

شهدت فترة الثورات الشعبية (أكتوبر1964، أبريل 1985، ديسمبر –2019) مشاركة كثيفة للنساء، وكن في طليعة العمل الثوري والمقاومة فيما عرفن بـ “كنداكات” الثورة السودانية. هذه المشاركة جسدت تحوّل الحركة النسوية السودانية من نخبوية متمركزة في المدن، إلى حركة شعبية عابرة للطبقات.

كينيا: بين حركة الاستقلال والحركات البيئية

في كينيا، ارتبطت بدايات الحركة النسوية بالنضال ضد الاستعمار البريطاني. لعبت النساء أدواراً مهمة في حرب الماو ماو، لكنهن عانين من التهميش السياسي بعد الاستقلال. في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، برزت وانغاري ماثاي كرمز نسوي بيئي أسس حركة "الحزام الأخضر" التي مزجت بين حقوق النساء وحماية البيئة والديمقراطية. هذه التجربة تقدم نموذجاً عن كيف يمكن للنشاط النسوي أن يتجاوز "قضايا المرأة" الضيقة إلى الدفاع عن قضايا مجتمعية أوسع.

ناشطات لحقوق الإنسان يشاركن في احتجاجات تطالب بإنهاء جرائم قتل النساء في كينيا. المصدر: رويترز

أوغندا: من نزاعات الداخل إلى مبادرات النساء

في أوغندا، عانت الحركة النسوية من تقاطعات بين الاستبداد العسكري، والحروب الأهلية، وصعود المجموعات المسلحة مثل "جيش الرب". رغم ذلك، أسست النساء شبكات دعم مجتمعية، خاصة للناجيات من العنف الجنسي والحروب. في التسعينيات، تم إدخال نظام الحصص (الكوتة) الذي ضمن تمثيلاً أكبر للنساء في البرلمان، لكنه ظل مثيراً للجدل بين كونه أداة تمكين رمزي وبين كونه وسيلة لتدجين الخطاب النسوي، ومع تحقيق بعض النجاحات القانونية كرفض التمييز ودعم التمكين والمعاملة المتساوية للنساء والفتيات.

المرأة الإريترية: تاريخ من النضال ومعاناة متواصلة

قدمت إريتريا تجربة فريدة، إذ شاركت النساء بشكل واسع في حرب التحرير ضد إثيوبيا (1961–1991). قاتلت النساء في الجبهات، وشكلن ما يقارب ثلث مقاتلي جبهة التحرير الشعبية. بعد الاستقلال، واجهن معضلة إعادة إدماج هذه المكاسب في مجتمع أبوي تقليدي، مع دولة مركزية سلطوية لا تسمح باستقلالية الحركة النسوية.

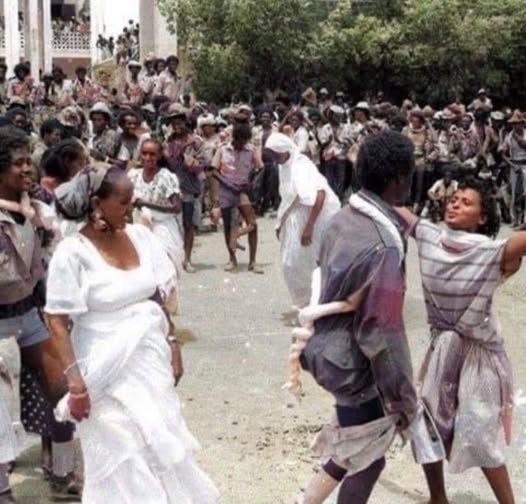

نساء إريتريات يرحبن بمقاتلي الحرية في مايو 1991. المصدر: صفحة Black Region على فيسبوك

هذه الخلفية التاريخية بسياقاتها المختلفة تؤكد حقيقة مؤلمة، وهي أن النساء في شرق أفريقيا دفعن ثمن تحقيق الاستقلال وناضلنّ من أجل حياة تتحق فيها الكرامة والحرية، لكن وعلى درجات متفاوتة تنكرت الحكومات والأنظمة الحاكمة لهذه النضالات فما زلن إلى اليوم يواصلنّ النضال ويدفعن أثمان باهظة، نزوحاً وتشريداً وحقوق منقوصة بما فيها حق الحياة، نتيجة غياب دولة المؤسسات والعدالة والقانون والحقوق المتساوية.

أشكال تعبئة النساء والمشاركة السياسية

التعبئة النسوية في شرق أفريقيا اتخذت مسارات متنوعة. كان للنساء السودانيات مشاركات لافتة في مناهضة الحكم العسكري الأول، وقد لعب الاتحاد النسائي دوراً بارزاً في ثورة أكتوبر 1964م، فحشد القواعد النسائية للمشاركة في الاحتجاجات التي كانت تتقدمها رئيسة الاتحاد النسائي وقتها، المناضلة البارزة، فاطمة أحمد إبراهيم، عقب انتصار الثورة، وسقوط نظام عبود، واستعادة المسار الدستوري، تحققت للنساء السودانيات الكثير من المكاسب، كان أهمها هو انتزاع حق النساء في التصويت والترشح للانتخابات، فقدمت نساء السودان، في أول انتخابات بعد ثورة أكتوبر، المناضلة فاطمة أحمد إبراهيم كأول برلمانية في السودان والشرق الأوسط.

فاطمة أحمد إبراهيم تتسلم جائزة ابن رشد لحرية الفكر في معهد جوته في برلين عام 2006. المصدر: The Guardian

حيث برزت الحركات القاعدية (من لجان المقاومة إلى المبادرات المجتمعية مثل "لا لقهر النساء" ثم مبادرات مماثلة للنساء الأكثر هشاشة كبائعات الشاي مثل مبادرة “كفتيرة ”). هذه الأشكال تختلف عن المنظمات الممولة دولياً التي غالباً ما تشتغل بخطاب معولم بعيد عن هموم النساء في الأحياء الفقيرة ومعسكرات النزوح.

التجربة السودانية هنا تكشف عن ميزتها الخاصة وذالك أن فعالية الحركة النسوية لا تتحدد فقط بقدرتها على الوصول إلى المنظمات الرسمية أو المانحين الدوليين، بل بمدى ارتباطها بالبنية الاجتماعية القاعدية، وإن تجذر الحركة النسوية السودانية داخل المجتمع هو الذي مكنها من العودة بقوة كلما حاول نظام حاكم السيطرة عليها أو تحجيمها، فمثلاً سيطر نظام الجبهة الشعبية الحاكم في أسمرا على إتحاد المرأة الإريترية وجعله إحدى واجهات الدولة؛ لكن ذالك لم يحدث مع الإتحاد النسائي السوداني حتى بعد أن قام جعفر نميري بحله، لأنه لم يكن جسم نخبوي هرمي يسهل توجيهه أو القضاء عليه وإنما ساهم في تشكيل قاعدة شعبية افقية في مناطق مختلفة في السودان وتستطيع هذه القاعدة في أي وقت تنظيم نفسها حسب المخاطر والتحديات بصور مختلفة، لذا فشلت كل النظم العسكرية في السيطرة على الأجسام النسوية المختلفة بل ساهمت هذه الأجسام نفسها في وأد الأنظمة الديكتاتورية عبر المظاهرات والعمل السلمي.

العلاقة مع الدولة والقانون والقضايا الإجتماعية

تمثل العلاقة مع الدولة أحد أعقد تحديات الحركة النسوية في شرق أفريقيا. في كتابها السياسة والنوع "الجندر" الإجتماعي في السودان ركزت خبيرة الدراسات الجندرية البروفيسور ساندرا هيل على علاقات النوع الاجتماعي وتقاطعاته مع الدولة في صياغة السياسات والهوية القومية وأثارت تساؤلات عن الآليات التي تستخدمها الدولة والمجموعات السياسية والدينية لتوجيه الحراك النسوي وفق شروط ثقافية وأيديولوجية محددة.

وفي كل الأحوال فان النساء السودانيات قد ساهمن في الحراك السياسي قبل وبعد إستقلال السودان 1956م بفاعلية كبيرة، وكان لهن القدح المعلى في مناهضة كافة أشكال الظلم والقهر عبر مختلف الوسائل منها: المشاركة في التجمعات والحراك الشعبي ومواكب التظاهرات بصورة فردية أو جماعية، وعبر الدعم المادى والإعلامي والطبى والحقوقي وخلافه.

من ناحية واجهت النساء قيوداً عبر القوانين، كقانون النظام العام الذي كان رمزاً لاضطهاد المرأة، قبل أن يتم إلغاؤه في 2019. لكن ما تزال قوانين الأحوال الشخصية تفرض وصاية على النساء في الزواج والطلاق والميراث في حين أن النساء المشاركات في الاحتجاجات، والحملات الحقوقية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية، والصحافة، وغيرها من الأنشطة العام. فقد تعرضن لمجموعة من الانتهاكات، ويعملن في سياق أوسع من عدم المساواة بين الجنسين، مما يزيد من صعوبة نشاطهن.

ونجد ذات الهم النضالي ضد القوانين في كينيا حيث ساهمت المرأة الكينية في إدخال إصلاحات دستورية لدستور 2010 عززت من حقوق النساء، لكن الممارسات العرفية مثل ختان الإناث ما تزال واسعة الانتشار.

أما في أوغندا، فقد مثلت الكوتة النسائية في البرلمان تجربة مثيرة، لكن كثيراً ما اعتُبرت وسيلة لإعادة إنتاج السلطة أكثر من كونها أداة تحررية. وفي إريتريا كان تأثير المرأة طفيفاً ومحدوداً في سن تشريعات وقوانين تدعم كرامة المرأة الإريترية؛ وذالك لخصوصية الواقع السياسي نفسه، بالرغم من مشاركة النساء في حرب التحرير مع الجبهة الشعبية (الحزب الحاكم الآن)، إلا أنه بعد الاستقلال بقيت الدولة مركزية تتحكم في الخطاب النسوي وتمنع استقلاليته.

مع وجود الإتحاد الوطني للمرأة الإريترية والذي تشكل في سبعينيات القرن الماضي وساهم في صياغة تشريعات تمنح المرأة 30% من المقاعد في المجالس الوطنية والإقليمية، بينما يحق للنساء الترشح ضد الرجال على نسبة 70% المتبقية إلا أن فاعليته محدودة جداً مقارنة بهموم المرأة الإريترية في التعليم والعمل والكرامة، كحمايتها من التجنيد الإجباري على سبيل المثال، وهذا ما يؤثر في استقلاليته كجسم نسوي فلم يساهم كمساهمة الإتحاد النسائي السوداني مثلاً الذي كان يعارض الأنظمة العسكرية ويؤثر في تغيير أنظمة كاملة أو يساهم في تعديل أو صياغة تشريعات تدعم كرامة وحقوق المرأة، رغم تأثر الإتحاد النسائي نفسه بتقاطعات براغماتية من بعض القوى السياسية وضغوط نظام نميري مثلاً إلا إنه استطاع أن يحافظ على بعض الاستقلالية.

مقاتلات إريتريات من جبهة التحرير الشعبية الإريترية، حوالي سبعينيات القرن الماضي. المصدر: Reddit

من منظور ما بعد الاستعمار، يمكن القول إن دولة ما بعد الاستقلال في شرق أفريقيا أعادت إنتاج كثير من أنماط السيطرة الذكورية، أحياناً بأدوات قانونية حداثية، وأحياناً عبر تحالفها مع العرف والدين، لكن دور النساء أنفسهن وتأثيرهن وتأثرهن يختلف من دولة لأخرى وفقاً للخصوصية السياسية والاجتماعية كما تقدم، ولكي نفهم أي تجربة بصورة صحيحة لا بد من دراستها في سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي.

كيف أثرت الحروب والنزعات في إعادة تشكيل أدوار النساء في شرق أفريقيا؟

أولاً: العنف القائم على النوع الاجتماعي "الجندر". طرحت هذا السؤال على محامية حقوق الإنسان الكينية شيلي نيونجي عبر مكالمة هاتفية، حيث نقلت ملامح من ذاكرة العنف ضد النساء في كينيا وأشارت: “خلال النزاعات، تتحمل النساء والأطفال أشد العواقب. العنف الذي أعقب الانتخابات عام 2007 في كينيا، ترك النساء مع منازل مدمرة، وممتلكات وأعمال تجارية منهوبة، إضافة إلى الصدمات الناتجة عن العنف الجنسي الذي تعرضن له، ومع ذلك، كانت النساء شجاعات بما يكفي لبدء برامج للتمكين، لا تزال آثار الصدمات الناتجة عن العنف الجنسي حاضرة، لكن هؤلاء النساء الشجاعات يقاتلن في المحاكم ويطالبن بالتعويض."

المحامية والناشطة الكينية شيلي نيونجي: المصدر شيلي نيونجي.

في السودان، خاصة في دارفور وجنوب كردفان، لعبت النساء أدواراً مزدوجة: ضحايا للعنف الجنسي، وفي الوقت ذاته ناشطات في بناء شبكات دعم داخل معسكرات النزوح ومشاركات في غرف الطوارئ ثم فاعلات ومدافعات عن حقوق النساء والإنسان بشكل عام . وفي مقابلتي مع المترجمة والإعلامية السودانية نجدة منصور آدم - عضو اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا 2020 أضافت: “المرأة في شرق أفريقيا عموماً استفادت من الفرص التي انتزعتها وتقدمت تقدماً ملحوظاً علي المستويات الشخصية، لكن ألاحظ أن النساء في السودان يتميزن بميزة تشارك الهم العام والتركيز على جميع الشرائح. واستشهدت بدور النساء في تحمل عبئ القيام بالتدخل وحل المشاكل في أحلك الظروف، كما حدث في تجربة قومة بنات الفاشر".

بحسب تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الصادر في أبريل 2025، أرتفع عدد الأشخاص المعرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل إلى 12.1 مليون. ورغم أن حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا تزال غير مُبلّغ عنها بشكل كبير، تشير الأدلة إلى استخدامه بشكل منهجي كسلاح حرب.

وفقاً لتقارير حديثة، تُظهر أوغندا أعلى معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن منطقة شرق ووسط وغرب إفريقيا، ما يعكس تحديات عميقة تواجه النساء والفتيات منذ سن مبكرة. إذ تشير البيانات إلى أن نحو 60% من الفتيات والنساء الشابات بين 13 و24 عاماً تعرضن لشكل واحد أو أكثر من أشكال العنف خلال طفولتهن، ما يترك آثاراً طويلة على صحتهن النفسية والجسدية وقدرتهن على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

كما أظهر التقرير أن حوالي 72% من الشباب الأوغنديين في الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاماً مرّوا بتجربة عنف واحدة على الأقل قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، ما يشير إلى أن العنف ليس مقتصراً على النساء فقط، بل يشمل الشباب ويؤثر على دينامية الأسرة والمجتمع ككل. ويضيف التقرير أن نحو 25% من الشابات في شرق إفريقيا يعتبرن العنف الجسدي من الأزواج مبرراً أحياناً، بناءً على الأعراف والتقاليد الاجتماعية، مما يبرز دور الثقافة المجتمعية في تكريس أنماط العنف.

هذه الأرقام تبيّن أن مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يمكن أن تقتصر على التشريعات القانونية وحدها، بل تتطلب أيضًا تغييرات ثقافية ومجتمعية، تشمل التوعية بحقوق النساء، تعزيز المساواة بين الجنسين في الأسرة والمجتمع، وتشجيع الشباب على تبني سلوكيات قائمة على الاحترام والمساواة. كما يسلط هذا السياق الضوء على أهمية برامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، فضلاً عن تعزيز قدرة المنظمات المحلية والدولية على توثيق الانتهاكات ومناهضة الأعراف الضارة التي تبرر العنف.

ثانياً: النزوح واللجوء. خلال النزاعات والحروب في شرق أفريقيا، برزت النساء كقوى فاعلة في إعادة بناء المجتمع وتحمل مسؤوليات متعددة في غياب الرجال. فقد أوضحت الناشطة الأوغندية أن النساء، رغم تداعيات النزوح والعنف، أسسن برامج تمكين اقتصادي لدعم أسرهن والمجتمعات المحلية، مستفيدات من شبكات الدعم في الشتات لتعزيز الضغط على صانعي القرار وتحقيق إصلاحات قانونية.

الناشطة اليوغندية وايني اديلي : المصدر وايني اديلي

في السودان، بينت الصحفية السودانية نجدة منصور تجربتها مع منظمات وطنية وجمعيات محلية، مثل جمعية رعاية الطفل في كوستي، حيث قدمن مشاريع مدرة للدخل ورفع الوعي النسوي، مما مكّن النساء من المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية حتى في ظل الظروف القاسية.

أما من الناحية القانونية والاجتماعية، فقد أشارت المحامية الكينية إلى أن النزاعات تزيد من هشاشة النساء أمام التمييز القانوني والعنف القائم على النوع، لكنها أكدت أن برامج التدريب السياسي والدبلوماسية النسوية ساعدت النساء على تطوير قدراتهن في المناصرة والمشاركة السياسية على المستويين المحلي والإقليمي.

تؤكد هذه الشهادات أن النزاعات، رغم المخاطر الكبيرة، ساهمت في إبراز قدرة النساء على التكيف والقيادة والابتكار، وهو ما يشكل درساً مهماً للسودان ودول شرق أفريقيا في تصميم برامج تمكين مستدامة تعالج آثار النزاع وتدعم مشاركة النساء في بناء السلام.

الشتات والدبلوماسية النسوية: بناء القدرات ونقل الخبرات

في سياق الشتات، تتحوّل النساء إلى فاعلات اجتماعية وسياسية مؤثرات، ينقلن خبراتهن المحلية إلى فضاءات إقليمية ودولية ويبنِينَ تحالفات قوية لتعزيز حقوق النساء. هذه الدبلوماسية النسوية تعمل على توسيع نطاق تأثير النضال النسوي، من رفع الوعي إلى المناصرة السياسية والمطالبة بالإصلاحات القانونية.

أوضحت الناشطة الكينية، التي تربت على الوعي النسوي منذ الطفولة ودرست القانون في كلية ستراثمور، كيف ساعدتها مشاركتها في تأسيس نادي القانون والسياسة في المدرسة الثانوية، وتجاربها الأكاديمية، على تطوير مهارات المناصرة والدبلوماسية النسوية. كما ساعدتها الورش المشتركة مع نساء سودانيات على تبادل الخبرات حول المشاركة السياسية للنساء في المناصب العليا، وفتح آفاق جديدة للتأثير الإقليمي.

من جانبها، أشارت الناشطة السودانية إلى خبرتها العملية مع منظمات وطنية وجمعيات محلية مثل جمعية رعاية الطفل في كوستي، حيث عملت مع فائزة منصور وسلوي الطيب ومزاهر إبراهيم على تمويل مشاريع مدرة للدخل ورفع الوعي النسوي، مؤكدات أن تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا يسهّل مشاركتهن السياسية ويقوي تأثيرهن في الشتات.

أما الناشطة الأوغندية، فقد أبرزت كيف أن النساء في بلادها، رغم تحملهن آثار النزاعات والنزوح، أسسن برامج تمكين اقتصادي ومناصرة سياسية، مستفيدات من الدعم الشبكي في الشتات لتعزيز الضغط على صانعي القرار وتحقيق إصلاحات قانونية، مثل تعزيز المشاركة السياسية ومناهضة العنف القائم على النوع.

تظهر هذه الشهادات أن الدبلوماسية النسوية في الشتات ليست مجرد تواجد جغرافي، بل أداة استراتيجية لبناء القدرات، نقل الخبرات، وتوسيع نطاق تأثير النساء. ومن هذا المنطلق، يمكن استخلاص مجموعة من الحلول والآفاق للسودان:

- تعزيز الشبكات النسوية العابرة للحدود، لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين نساء السودان وشرق أفريقيا.

- ربط الدعم الاقتصادي بالتمكين السياسي والقانوني، عبر تمويل المشاريع الصغيرة ومبادرات التدريب، لرفع قدرة النساء على المشاركة في صناعة القرار.

- تعزيز التعليم والتدريب القيادي للنساء في الداخل والشتات، لتطوير مهارات المناصرة والإدارة وصياغة السياسات.

- بناء مساحات رقمية وإقليمية للتأثير السياسي، تتيح للنساء المشاركة في الحوار المدني والسياسي حتى في ظل القيود المحلية.

- بهذه الطريقة، يصبح الشتات فضاءً حيويًا للنضال النسوي، يتيح للسودان الاستفادة من التجارب الإقليمية، وتعزيز قدراته في بناء مجتمع مدني نسوي

التحديات المشتركة

رغم تنوع السياقات السياسية والاجتماعية في دول شرق أفريقيا، إلا أن النساء يواجهن تحديات متشابهة تعيق وصولهن إلى العدالة والمشاركة الفاعلة. أبرز هذه التحديات تتمثل في ضعف تنفيذ التشريعات الداعمة للمساواة، واستمرار الأعراف الثقافية التي تمنح الأفضلية للرجل وتُكرّس صورًا تقليدية لدور المرأة. كما يشكّل العنف القائم على النوع عائقًا متجددًا، حيث تُستبعد النساء من المشاركة السياسية بفعل التهديد أو الوصم الاجتماعي. يضاف إلى ذلك غياب الإرادة السياسية لتفعيل الإصلاحات، ومحدودية الموارد الاقتصادية التي تجعل من الصعب على النساء خوض غمار المنافسة الانتخابية أو تأسيس منظمات قوية. هذه العوائق، وإن اختلفت حدتها من بلد لآخر، تعكس بنية إقصائية ممتدة تجعل النضال النسوي في المنطقة متقاطعًا ومترابطًا.

الآفاق والحلول

أمام هذه التحديات، برزت استراتيجيات مقاومة متعددة تقودها النساء، بدءًا من المبادرات القاعدية التي تعبّئ المجتمعات المحلية، مرورًا بالدبلوماسية النسوية في الشتات التي تنقل أصوات النساء إلى المنابر الدولية. كما ساهمت الشبكات الشبابية ومنصات التواصل الرقمي في خلق مساحات بديلة للضغط والمناصرة، مكّنت النساء من تجاوز القيود التقليدية على التنظيم. على المستوى السياسي، تمكّنت بعض الحركات النسوية من الدفع نحو إصلاحات قانونية محدودة، فيما ظلّ الرهان الأكبر على تعزيز التضامن العابر للحدود وبناء تحالفات إقليمية. إن استدامة هذه الجهود تقتضي إشراك النساء في عمليات السلام والديمقراطية باعتبارهن فاعلات أساسيات، لا مجرد مستفيدات من السياسات. هكذا تفتح التجربة النسوية في شرق أفريقيا آفاقًا جديدة يمكن للسودان أن يتفاعل معها، وأن يُسهم في تطويرها من خلال خبراته الخاصة في مقاومة النزاعات وبناء المجتمع المدني. وبذالك فإن مستقبل الحركة النسوية في شرق أفريقيا يتوقف على قدرتها على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص للتعاون، ليوازن بين النضال المحلي والانفتاح على التضامن الإقليمي والدولي.

خاتمة

إن قراءة الحركة النسوية في شرق أفريقيا بعيون سودانية تكشف عن تقاطعات عميقة بين تجارب النساء في السودان وكينيا وأوغندا وإريتريا، حيث يشكّل العنف السياسي وضعف الحماية القانونية والإقصاء الاجتماعي خيوطًا مشتركة في نسيج المعاناة. ومع ذلك، فإن صمود النساء وقدرتهن على ابتكار مسارات مقاومة، من المبادرات القاعدية إلى التحالفات العابرة للحدود، يمنح الأمل في مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا. بالنسبة للسودان، فإن التفاعل مع هذه التجارب لا يعني الاستفادة من الدروس فقط، بل أيضًا المساهمة في صياغة نموذج إقليمي يُبرز دور المرأة كفاعل محوري في مواجهة النزاعات وبناء السلام.

يمكن القول إن خصوصية الخطاب النسوي السوداني تكمن في قدرته على الجمع بين البعد الشعبي الثوري (الكنداكات)، والبعد المدني القانوني (إلغاء النظام العام)، والبعد العابر للحدود (الشتات). هذا الخليط يمنح التجربة السودانية زخمًا، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات حول كيفية تحويل هذا الزخم إلى مشروع مستدام للتغيير الاجتماعي والسياسي.

مقارنة الحركة النسوية في شرق أفريقيا وفقًا للسياق السوداني

السودان، كينيا، أوغندا، أريتريا

المصادر: تم إعداد هذا الجدول اعتماداً على تقارير ومنشورات ودراسات موثوقة حول حقوق النساء في السودان، إريتريا، أوغندا وكينيا (2017–2024).

للاطلاع بشكل أعمق على كيفية تأثير التسلح في حياة النساء في السودان وجنوب السودان وإريتريا، يمكنكم قراءة تقريرنا خطوط المواجهة الجندرية هنا.